| Revista eletrônica de musicologia |

||||

| Volume XI - Setembro de 2007 |

||||

home . sobre . editores . números . submissões . versão em pdf

Poucas Linhas de Ana Cristina de Silvio Ferraz: a performance da clarineta e suas transformações em contexto eletroacústico

Flávio Ferreira da Silva,

Maurício Alves Loureiro,

Sérgio Freire (UFMG)

Resumo: As transformações musicais ocorridas durante o século XX exerceram grande influência sobre a Performance Musical. O surgimento da gravação musical transformou a performance principalmente pelas alterações provocadas na escuta e nos padrões de referência. A música eletroacústica mista trouxe importantes novidades como a interação com sistemas eletrônicos e alto-falantes, necessidade da manipulação de interfaces pelas quais o intérprete controla a eletrônica e a exigência da compreensão da parte eletrônica não notada. A peça Poucas Linhas de Ana Cristina, para clarineta e eletrônica, de Silvio Ferraz pode ser tocada com e sem eletrônica e foi utilizada neste trabalho como objeto para observação das diferenças que o intérprete encontra ao tocar em contexto eletroacústico. Através da análise da eletrônica e de sua relação com a clarineta podemos observar e apontar elementos como articulação, dinâmica e duração de notas longas que devem receber tratamentos distintos em ambas as situações.

Introdução

O século XX foi um período marcado por transformações tecnológicas que tiveram grande influência em todas as áreas do fazer musical, entre elas a performance. A possibilidade de gra-vação sonora permitiu a captura do som, levando a outras formas de abordagem do material acús-tico e posteriormente a uma nova estética musical denominada música eletroacústica. A utilização de materiais tradicionalmente considerados não musicais, a atuação diretamente na matéria sonora sem a intermediação da notação e do intérprete e a exploração do interior do som, extrapolando o nível da nota musical, são as principais características desta nova estética. A inclusão do instrumento tradicional neste novo contexto musical, originando a música eletroacústica mista, passou a exigir novas habilidades do intérprete instrumentista como a interação com sistemas eletrônicos e alto-falantes, a manipulação de interfaces para controle da eletrônica e a compreensão de elementos musicais não notados realizados pela eletrônica.

As primeiras transformações trazidas pelas tecnologias eletrônicas à área de Performance Musical remontam-se à época do surgimento da gravação musical devido, principalmente, as alterações sofridas pela escuta musical. Segundo Iazzetta (1997), com o início da gravação comercial, a indústria de gravação direcionou-se ao ouvinte, criando seus próprios padrões de recepção. Com o aumento do consumo de gravações, as pessoas passaram a ouvir música em casa, desvinculando-a da performance, o que alterou o conceito de fidelidade. Este conceito, que originalmente indicava que melhor seria a gravação quanto mais ela fosse fiel a uma performance ao vivo, agora se torna reflexivo, comparando a reprodução com os próprios padrões da indústria de gravação (Iazzetta, 1997). Para Chanan (1995), outro ponto importante é que os intérpretes passaram a ouvir suas performances assim como os outros o ouvem, alterando a sua referência e a sua interpretação. Além disso, a possibilidade de edição de gravações permitiu a alteração de velocidades e correção de erros como pequenas desafinações, a gravação individual de instrumentistas e de trechos musicais curtos, fazendo com que estas gravações atingissem um nível de perfeição acima do normal e se tornassem referência para os intérpretes em suas performances ao vivo.

Outras alterações foram trazidas para a performance a partir de 1952 pela música eletro-acústica mista com a peça Musica su Due Dimensioni, para flauta, pratos e fita magnética, de Bruno Maderna. A interação com sistemas eletrônicos e com alto-falantes, a sincronização com partes pré-gravadas, a manipulação de dispositivos e o controle do resultado sonoro acrescentam peculiaridades à performance. Para Mari Kimura (1995), o instrumentista é responsável por todo o resultado sonoro do concerto. No entanto, sabemos que é quase impossível para o instrumentista que está no palco ter um pleno conhecimento do resultado sonoro que chega ao público, o que demanda o auxílio de um técnico de som. Outro ponto considerado por Kimura é a interação com partes pré-gravadas ou com eletrônica ao vivo, principalmente no que se refere ao tempo. As músicas com partes pré-gravadas apresentam uma inflexibilidade temporal que obriga o intérprete a tocar em tempos muitas vezes desconfortáveis, dispersando sua atenção de outros aspectos musicais, como o resultado sonoro, por exemplo. As peças com eletrônica ao vivo ou sistemas interativos permitem maior flexibilidade temporal, mas exigem do intérprete outras habilidades como a manipulação de dispositivos ao mesmo tempo em que toca o seu instrumento. Porém, tanto nas músicas com partes pré-gravadas quanto nas músicas com eletrônica ao vivo ou sistemas interativos é necessário que o intérprete tenha uma boa compreensão do resultado sonoro da eletrônica. Para isso, é necessário um sistema de análise que compreenda a parte da eletrônica e o resultado sonoro de sua união com o instrumento.

A peça Poucas Linhas de Ana Cristina, para clarineta e processamento eletrônico ao vivo, de Silvio Ferraz (1999) desperta o interesse sobre as diferenças da performance instrumental em contexto eletroacústico, pois ela pode ser tocada com ou sem eletrônica sem nenhuma alteração na partitura da clarineta. Nossa hipótese é que alguns aspectos como dinâmica, articulação e velocidade, entre outros, devem ser tratados de forma diferente na presença/ausência da eletrônica. Neste trabalho apresentaremos uma análise da eletrônica e sua relação com a parte da clarineta no discurso musical, identificando as diferenciações na realização de aspectos específicos da performance nas duas versões.

Poucas Linhas de Ana Cristina

O processamento eletrônico

A eletrônica da peça Poucas Linhas de Ana Cristina foi desenhada por Silvio Ferraz em ambiente Max/MSP para processamento do som da clarineta em tempo real e sua principal interferência no som instrumental é a transposição de alturas e a formação de melodias em contraponto. Para isso, o autor utiliza três harmonizers em paralelo, uma ferramenta que transpõe a altura de um som em tempo real sem alterar sua duração (Roads, 1996, p. 444). O exemplo mais antigo de harmonizer é o dispositivo de Fairbanks, Everitt e Jaeger, implementado em um gravador de fita magnética (Figura 1). Seu funcionamento pode servir como uma ilustração para a compreensão dos algoritmos utilizados atualmente em processamento digital de sinais (Laroche, 1998).

Figura 1. Dispositivo de Fairbanks, Everitt e Jaeger.

Quatro leitores instalados em um cilindro giratório processam a transposição a partir da velocidade relativa entre gravação e leitura resultante da rotação do cilindro, cuja direção determina a transposição ascendente ou descen-dente (a Figura 1 mostra um exemplo com dois leitores). Se o cilindro gira em direção contrária à fita, a velocidade relativa aumenta, alguns trechos da fita são lidos mais de uma vez e a transposição é ascendente. Se ele gira na mesma direção da fita, a velocidade relativa diminui, alguns trechos não são lidos e a transposição é descendente. A implementação digital deste dispositivo utiliza uma linha de atraso variável (variable delay), que funciona como uma memória que recebe dados de um apontador de entrada (input pointer) e armazena estes dados por um tempo até enviá-los a um apontador de saída(output pointer). Numa linha de atraso variável, o apontador de saída ora se aproxima, ora se afasta do apontador de entrada, variando o tempo de atraso, o que simula o giro do cilindro do dispositivo de Fairbanks, Everitt e Jaeger.

Uma diferença constante entre as velocidades de entrada e de saída resulta numa transposição fixa do sinal original. Este é o tipo de operação realizada pelo objeto Max/MSP denominado harmv2, cuja linha de atraso é construída com os objetos MSP tapin (apontador de entrada) e tapout (apontador de saída). O tapout é controlado por um oscilador dente-de-serra gerado pelo objeto phasor. A freqüência ph do phasor, para um dado intervalo de transposição![]() é calculada por

é calculada por ![]() , onde w é o tamanho da janela de leitura e f a freqüência do sinal. A linearidade deste tipo de oscilador garante uma transposição para o intervalo definido. A direção da transposição é oposta ao sinal da freqüência do phasor, ou seja, quando a freqüência é negativa, o tapout se aproxima do tapin, o tempo de atraso diminui e a transposição é ascendente. Quando a freqüência do oscilador é positiva, indo de 0 a 1, o tapout se afasta do tapin, o tempo de atraso aumenta e a transposição do sinal de áudio é descendente. Para simular a alternância dos leitores no cilindro, este harmonizer utiliza dois tapout defasados em 180º e multiplicados por uma função de amplitude, responsável pela suavização das emendas (fade-in e fade-out) e pela continuidade do sinal de saída. Miller Puckette (2006), diz que neste tipo de transpositor, o oscilador dente-de-serra executa duas funções: (1) controlar o tempo de leitura na linha de atraso e a transposição daí decorrente; e (2) controlar o envelope de ampli-tude. O objeto harmv2 trabalha com quatro entradas (inlets): (1) entrada do sinal de áudio; (2) valor da transposição, que pode variar de duas oitavas abaixo a duas oitavas acima (-2400 a 2400 cents); (3) tamanho da janela de leitura da linha de atraso (window size); (4) tempo de atraso entre o som direto e o processado.

, onde w é o tamanho da janela de leitura e f a freqüência do sinal. A linearidade deste tipo de oscilador garante uma transposição para o intervalo definido. A direção da transposição é oposta ao sinal da freqüência do phasor, ou seja, quando a freqüência é negativa, o tapout se aproxima do tapin, o tempo de atraso diminui e a transposição é ascendente. Quando a freqüência do oscilador é positiva, indo de 0 a 1, o tapout se afasta do tapin, o tempo de atraso aumenta e a transposição do sinal de áudio é descendente. Para simular a alternância dos leitores no cilindro, este harmonizer utiliza dois tapout defasados em 180º e multiplicados por uma função de amplitude, responsável pela suavização das emendas (fade-in e fade-out) e pela continuidade do sinal de saída. Miller Puckette (2006), diz que neste tipo de transpositor, o oscilador dente-de-serra executa duas funções: (1) controlar o tempo de leitura na linha de atraso e a transposição daí decorrente; e (2) controlar o envelope de ampli-tude. O objeto harmv2 trabalha com quatro entradas (inlets): (1) entrada do sinal de áudio; (2) valor da transposição, que pode variar de duas oitavas abaixo a duas oitavas acima (-2400 a 2400 cents); (3) tamanho da janela de leitura da linha de atraso (window size); (4) tempo de atraso entre o som direto e o processado.

No patch da peça Poucas Linhas de Ana Cristina, o som é transposto em tempo real por três harmonizers harmv2 em paralelo. O valor de transposição pode ser fixo, determinado nos sliders de transposição da tela principal, ou móvel, utilizando um algoritmo que gera três valores de transposição, um para cada harmonizer. A transposição móvel pode ser automática, através de valores pré-determinados (presets), ou manipulada em tempo real pelo usuário. A transposição móvel pode ocorrer por glissando ou formar melodias (subpatches deslizador e saltador, respectivamente), sendo ambas randômicas. Para a geração dos três valores de transposição, são utilizados três saltadores e três deslizadores. O deslizador realiza uma transposição em glissando criando uma rampa que vai de 0 a 4800 cents (quatro oitavas). Durante o glissando ascendente, algumas intervenções descendentes ocorrem, mas em média a subida é predominante. Para manter o caráter de transposição contínua, o deslizador é utilizado em apenas um momento da música (preset 5) onde a clarineta toca duas notas muito longas e frases lentas, como veremos mais adiante. Durante as notas longas, a eletrônica realiza um longo glissando e em contraponto às frases lentas são realizadas pequenas desafinações. O saltador realiza uma transposição móvel não contínua, formando “melodias” que atuam em contraponto com a clarineta, para as quais existem duas possibilidades rítmicas, ryth1 e ryth2, que podem ser manipuladas na tela principal do patch e que controlam a quantidade de valores de transposição gerada pelo saltador: quanto mais valores gerados, mais rápida a melodia.

Terminado o processo de transposição, o som é enviado para um reverberador no subpatch reverb (sobre reverberadores cf. Schroeder, 1962; Moore, 1990 e Roads, 1996). Este reverberador tem como objeto principal o newverb, que simula o efeito natural de uma sala com as primeiras reflexões e reverberação difusa. Este objeto trabalha com dois valores controláveis: o volume de saída do reverb (segunda entrada) e a sua duração (terceira entrada). No patch aqui analisado, estes valores podem ser controlados manualmente pelo usuário ou podem funcionar automaticamente. A programação destes presets é feita a partir de um algoritmo que faz com que o tempo de duração do reverb seja móvel, tendo valores pré-determinados para duração inicial e duração final em cada preset. Estes valores são, então, utilizados para a produção de uma rampa que vai do valor inicial ao valor final de duração. O mesmo algoritmo que controla a duração é utilizado também para o volume de saída do reverberador, tornando-o dependente da duração (última entrada) e do volume geral (penúltima entrada). O subpatch responsável pela reverberação tem três saídas: a primeira controla a duração do reverb, a segunda desliga o volume geral no final da peça e a terceira controla o volume do reverb. Depois de reverberado, o som é enviado para a saída e para o espacializador espaco, capaz de operar a dois e a quatro canais.

O processamento da peça opera com dez programações (presets), sendo que nove deles controlam os parâmetros da transposição e do reverb ao longo da peça e o décimo é responsável por desligar o volume geral no final.

A clarineta e a eletrônica

É importante que a análise musical observe tanto a partitura quanto a relação do instrumento com a eletrônica para uma melhor compreensão do resultado sonoro desejado pelo compositor. Como Poucas Linhas de Ana Cristina pode ser tocada com ou sem a eletrônica, são necessárias diferentes posturas do intérprete nas performances das duas versões.

O início da peça cria um estatismo tenso através da repetição da terça menor Sol – Mi [1] em uma rítmica movida com pequenas variações e dinâmica pp. Ao longo desta repetição, o Sol é substituído por um Lá bemol e a tensão desemboca em uma seqüência de escalas acentuadas com dinâmica mp que conduzem a um maior dinamismo (Figura 2). Enquanto isso, a eletrônica, em seu primeiro programa, realiza o processamento sem defasagem entre o som direto e o processado (delay = 0) e utiliza os três saltadores com ryth1, formando blocos sonoros a partir da transposição do som da clarineta e gerando uma massa sonora disforme com grande densidade textural. Em seguida, a clarineta retorna à repetição da terça inicial, que leva a um segundo momento da peça, menos movido e que passa a explorar o registro agudo da clarineta. Neste trecho, a parte da clarineta apresenta uma polifonia virtual em dois planos, um construído a partir da terça menor inicial em três oitavas diferentes e o outro a partir de um cromatismo que vai do Fá sustenido 6 ao Lá bemol 6 no registro agudíssimo, tudo em uma dinâmica que varia de pp a mf, como pode ser visto na Figura 3. Aqui a eletrônica já executa o seu segundo programa, cuja única alteração em relação ao primeiro é um grande aumento no tamanho da janela de transposição (window size), o que gera uma espécie de eco. Como a clarineta tem notas mais longas do que no início, ao invés dos blocos sonoros iniciais, podemos ouvir pequenas melodias criadas pela eletrônica que fazem contraponto com a clarineta. Comparando-se estes dois momentos, percebe-se uma diferenciação de graus de importância da eletrônica no resultado sonoro final. Se inicialmente a massa textural da eletrônica deve permanecer em segundo plano, permitindo a clareza do movimento interno criado pela clarineta, no segundo momento, a eletrônica forma melodias que dialogam com a parte instrumental, passando para um plano de igualdade com a clarineta. Apresenta-se aqui uma diferenciação significativa entre as versões com e sem eletrônica, devido ao maior cuidado que deve ser observado com o equilíbrio de intensidade entre as notas agudas acentuadas da clarineta e as melodias da eletrônica.

Figura 2. Início da peça com repetição da terça menor, desembocando nas escalas acentuadas.

Figura 3. Polifonia em dois planos da clarineta.

Em seguida, passa a ser explorada uma sonoridade da clarineta que aparece pela primeira vez no trecho da Figura 2: um som multifônico onde o instrumentista canta uma nota ao mesmo tempo em que toca outra. Aí, inicialmente o clarinetista toca estes multifônicos longos em dinâmica ppp e, em seguida, uma melodia com bastante exploração microtonal, que é uma citação da peça Ninphea para oboé solo do mesmo compositor. Simultaneamente, a eletrônica executa o seu terceiro programa que apresenta diferenças em relação aos dois anteriores: o som processado aparece com um atraso de 360 milissegundos (ms) e os saltadores têm velocidades e taxas de transposição diferentes, o que faz com que eles sejam mais independentes e gerem melodias diferentes das do programa 2. Neste caso, o intérprete deve atentar-se para que, durante os multifônicos longos, as melodias da eletrônica apareçam com clareza em plano principal, e que, durante a melodia microtonal, ela passe para segundo plano como uma massa textural aguda que acompanha a melodia. O trecho das escalas acentuadas da Figura 2 retorna, mas agora com algumas modificações influenciadas por elementos que apareceram no decorrer do percurso musical, tais como as variações microtonais (Figura 4). Identifica-se aqui uma intenção clara do compositor de retornar a momentosque, baseado na filosofia de Gilles Deleuze, ele denomina de território. (Ferraz 1998a; 1998b; 2005). Para Silvio Ferraz, o importante em uma composição musical é a criação destes territórios,que trazem diferentes tipos de sensação. O território é um centro estável em torno do qual a peça gira e que deve ser retorcido e deformado, deve conduzir a outras sensações e tornar-se outro território, e depois retornar como o território inicial, mas deformado. A similaridade destas escalas (Figuras 2 e 4) e de mais outra que será vista mais adiante sugerem a formação de um território, sendo os demais elementos deformações e incrustações que interferem na sua estabilidade.

Figura 4. Retorno das escalas da figura 2.

Logo após estas escalas, o próximo momento (Figuras 5a e 5b) é uma clara deformação do movimento de terça menor do início da peça. Suas principais características são a complexidade rítmica permeada de pequenas transformações com apojaturas que dificultam sua realização e compreensão e a construção rítmica a partir de espelhos. Neste momento, o quarto programa da eletrônica apresenta um aumento considerável do tamanho da janela de transposição (de 218 ms no programa 3 para 797 ms) e do tempo de atraso (de 360 ms para 1672 ms), mantendo os mesmos valores do programa 3 para as variáveis dos saltadores. A fusão do atraso digital com os efeitos de eco produzidos pelo tamanho da janela gera uma profusão sonora que se acumula pouco a pouco, criando uma massa textural crescente. A terceira escala do território mencionado (Figura 6) surge no meio desta textura crescente e, como as duas anteriores, é seguida por um grande dinamismo ainda mais tenso que nos leva à última incrustação, que traz uma grande estatismo (Figura 7). Neste momento, a eletrônica, executando o programa 5, deixa de usar os saltadores e passa para os deslizadores, realizando, durante as duas notas extremamente longas da clarineta, um grande glissando predominantemente. Aqui a eletrônica passa para o plano principal, ficando as notas da clarineta como suporte para os glissandos. Este trecho mostra uma diferenciação significativa entre as duas possibilidades de performance. No caso de performance com eletrônica, as notas da clarineta devem ter uma duração tão longo quanto o necessário para uma boa realização do glissando, para que ele seja percebido com clareza, mas podem ser mais curtas quando tocadas sem a eletrônica. Após este glissando, uma melodia ainda estática e cíclica é tocada pela clarineta enquanto a eletrônica funciona realizando pequenas desafinações ainda em caráter de glissando, passando novamente para segundo plano.

Figura 5. Terça menor inicial construída a partir de um espelho rítmico que pode ser observado comparando a e b.

Figura 6. Última escala do território.

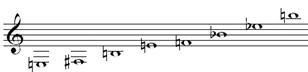

Na última seção, que aparece como última conexão deste território, a parte da clarineta é baseada principalmente nas notas Mi 3, Mi 4 e Mi bemol 5, mas a escala completa utilizada para a sua construção pode ser vista na Figura 8. Apesar do aparente estatismo pela insistência do Mi, uma movimentação é criada através de acentuações irregulares e de efeitos como slap (som parecido com um estalo de língua com altura definida), frulato (som bastante rugoso de altura definida) e o multifônico já mencionado. A eletrônica retorna aos saltadores, todos com a mesma velocidade de transposição (ryth1), e anula o atraso digital (delay = 0), voltando à massa textural do início. No programa 7, a eletrônica volta a utilizar velocidades de transposição diferenciada nos saltadores e, pela primeira vez, apresente valor para realimentação (feedback = 0,43), transformando o atraso digital em um pequeno eco. O programa 8 utiliza um atraso digital de 666 ms que somado à grande movimentação da clarineta cria novamente uma tensão que culmina numa explosão em fff (Figura 9), onde a eletrônica volta a fazer melodias em diálogo com a clarineta. Novamente, mesmo estando em fff, a dinâmica das notas acentuadas devem permitir a clareza das melodias da eletrônica.

Figura 7. Notas longas e melodia cíclica da clarineta.

Figura 8. Escala utilizada para a construção na última seção da peça.

Figura 9. Notas acentuadas que dialogam com a eletrônica no final da peça.

Conclusão

O principal objetivo é descrever a análise da peça Poucas Linhas de Ana Cristina, observando a relação entre a eletrônica e a clarineta e os pontos que apresentam diferenciações entre as performances com e sem eletrônica. Nas músicas com eletrônica ao vivo uma das principais dificuldades é que para a para a realização da eletrônica, um maior contato do intérprete com a eletrônica é necessário, a partir de um maior conhecimento e habilidade de manipulação do equipamento e software específicos envolvidos. Mesmo podendo estudar individualmente a partitura do instrumento, a falta de uma prática freqüente com eletrônica pode comprometer a compreensão musical e prejudicar a performance. Como podemos ver nesta análise da peça Poucas Linhas de Ana Cristina, o estudo também da eletrônica é essencial na observação de elementos como dinâmica, articulação e duração de notas longas que devem ser tratados de forma diferenciada ao serem tocados com e sem a eletrônica. Pretendemos ainda realizar uma análise dos resultados sonoros das versões para clarineta solo e para clarineta e eletrônica com a finalidade de observar as diferenciações entre as sonoridades resultantes nas duas versões.

Notas

[1] Como a peça foi escrita para clarineta em Sib, os nomes de nota citados no texto se referem às notas escritas, ou seja, soam uma segunda maior abaixo. Para nos referirmos às notas, utilizaremos a nomenclatura que considera o Dó central (261 Hz) como Dó 4.

Referências

CHANAN, Michael. Repeated Takes: a short history of recording and its effects on music. Londres; New York: Verso, 1995.

FERRAZ, Silvio. Ritornelo: a composição por deformações. XI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música, Campinas, 24-28 ago. 1998. Anais... Campinas, 1998a, p. 43-147.

FERRAZ, Silvio. Música e Repetição: a diferença na composição contemporânea. São Paulo: EDUC, 1998b.

FERRAZ, Silvio. Poucas Linhas de Ana Cristina, São Paulo, 1999. Partitura não publicada.

FERRAZ, Silvio. Livro das Sonoridades: notas dispersas sobre composição. Rio de Janeiro: 7letras, 2005.

Iazzetta, Fernando. A Música, o Corpo e as Máquinas. Revista Opus, v. 4, n. 4, p. 27-44, ago. 1997.

KIMURA, Mari. Performance Practice in Computer Music. Computer Music Journal, v. 19, n. 1, 1995.

LAROCHE, Jean. Time and Pitch Scale Modification of Audio Signals. In: KAHRS, Mark.; BRANDENBURG, Karlheinz (org.), Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998, p. 279-309.

MOORE, Richard. Elements of Computer Music. New Jersey: Englewood Cliffs, 1990.

PUCKETTE, Miller. Theory and Techniques of Electronic Music. Disponível em: <http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques/latest/book-html/ node1.html> Acesso em 18 de maio de 2006.

ROADS, Curtis (et al.). The Computer Music Tutorial. Massachusetts: MIT Press, 1996.

SCHROEDER, Manfred R. Natural Sounding Artificial Reverberation. Journal of the Audio Engineering Society, v. 10, n. 3, 1962.